中国教育报

郭故事

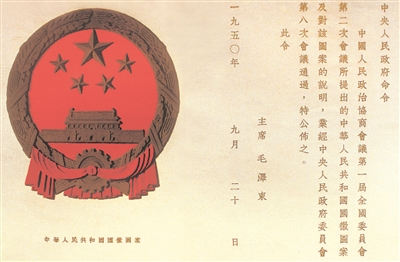

1950年中央人民政府发布的中华人民共和国 国 徽 图案。清华大学档案馆珍藏

清华大学营建系师生设计国·徽图案时合影,真实地再现了当年设计的十余种方案。清华大学档案馆馆藏

■70年光辉历程 70年难忘记忆·档案故事

档案是历史的记忆、文化的传承、初心的见证。为迎接中华人民共和国成立70周年,教育部办公厅组织开展了“档案故事:见证新中国高等教育70年”征集活动。通过讲述档案以及档案背后的故事,全面展示新中国高等教育砥砺奋进所取得的伟大成果,生动展现一代代教育人“教育报国、教育强国、立德树人”的高尚情怀,激励广大教育工作者不忘初心、牢记使命,为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育扛起肩上责任。今起,本报正式推出“70年光辉历程70年难忘记忆 档案故事”专栏,陆续刊登部分作品,以飨读者。

这幅中华人民共和国国·徽图案,1950年由中央人民政府委员会向全国发布,现存于清华大学档案馆。国·徽采用金、红两色,中间是五星照耀下的天安门,周围是麦稻穗和齿轮。如此富丽庄严、气势恢宏的设计,经历了怎样精彩动人的创作过程,清华大学档案馆几件珍贵的藏品,为我们讲述了国·徽诞生背后的故事。

1949年7月,《人民日报》刊登了国·徽征集启事,征集到的稿件和图案虽各具特色,但都有不足之处,均未被采纳。全国政·协邀请清华大学营建系和国立北平艺专(后中央美术学院)分别组织人力对国·徽方案进行设计竞赛,重新开启国·徽设计工作。清华大学国·徽设计组由著·名建筑学家梁思成担任组长,成员有建筑学家林徽因,营建系教师莫宗江、李宗津、朱畅中、汪国瑜、胡允敬、张昌龄、罗哲文等。1950年6月,政·协会议讨论的国·徽图案中,清华大学设计的5颗金星方案和中央美术学院张仃小组设计的彩色斜透视天安门图形方案受到与会者赞赏,并请两个专家小组综合几种不同方案的优点再做设计。

梁思成先生在清华大学新林院8号自己家中召集设计组成员,传达周恩来总理关于国·徽图案内容增加天安门和麦稻穗等元素的要求,讨论开展新一轮的设计工作。设计组成员分工协作,有的负责绘制天安门立面图,有的研究国·徽外形采用正圆还是椭圆,有的研究麦稻穗的形象以及它们的排列组合。张昌龄先生为研究齿轮形式特意去找清华机械系的老师请教绘制标准机械齿轮图的原理和方法……大家每提出一些方案设想后,便在梁、林两位先生的主持下,组成几个整体图案。

梁思成先生为国·徽的设计工作倾注了全部心血,以高度的热情和爱国之心,夜以继日地研究、创作,甚至将家变成了工作室,餐桌上、沙发上随处可见国·徽设计方案,每天来家里讨论国·徽设计方案的营建系师生络绎不绝。因过度紧张和劳累,本来体弱的梁先生病倒在床。我们馆藏的拍摄于1950年的照片,生动记录了病榻上梁思成手捧国·徽设计稿与林徽因推敲、讨论的情景。

1950年6月20日,在周恩来总理主持的国·徽审查小组会议上,参会人员对清华大学和中央美术学院的方案各抒己见,终而选定了具有鲜明中华民族特色、庄严典雅的清华设计方案。6月23日,中国人民政治协商会议第1届全国委员会第2次会议全体会议上表决通过了国·徽图案。

随后,清华大学营建系雕塑教授高庄承担了将国·徽从平面图案做成立体浮雕模型的任务。高先生不顾盛夏酷暑,精雕细刻,常常凝思几个小时才动一下刀。为使国·徽更庄严、更明朗、更符合于应用条件,高先生对国·徽图案的细部进行了修改,如天安门的大小、华表的位置、红缦穿插的形态等,修改后的国·徽图案,整体与局部变化更统一,更自然美观。有人认为国·徽图案已经批准不应再做修改,高先生为此专门给写信陈述修改理由,得到中央的批准。国庆前夕,高庄、徐沛贞等先生带领营建系学生,完成了第1批各种规格的国·徽模型的制作任务,并绘制了国·徽图案的墨线图和断面图。

1950年9月20日,中央人民政府发布命令,公布国·徽图案及说明。新中国美丽而庄严的国·徽终于诞生了!

(作者单位:清华大学档案馆)

|