——读汪曾祺《昆明的雨》

中国教育报

段春娟

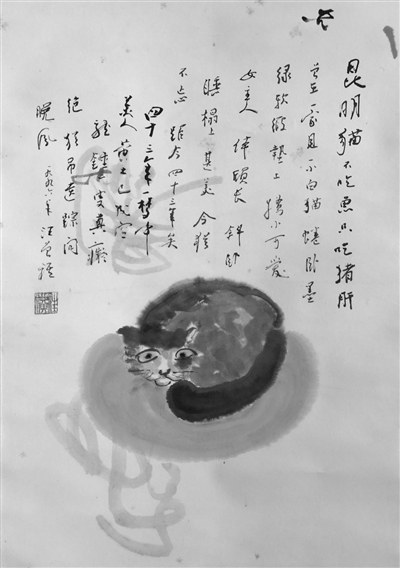

《昆明猫》汪曾祺 作

“带着雨珠的缅桂花使我的心软软的,不是怀人,不是思乡。”汪曾祺在《昆明的雨》中写到雨季的缅桂花,继而忆起当年他租住在若园巷二号时,房东家有一棵大缅桂。雨季到了,缅桂花开了一树。房东和她的养女搭着梯子上树摘花,还时常用盘子盛了,给各家送去。正值青春年少,怀人思乡的情绪并不浓郁,心里装着当作家的梦,过着有上顿没下顿的困窘日子。这便是当年的汪曾祺。是什么“使我的心软软的”?是美。花的美,人的美。房东是五十多岁的寡妇,她和她的养女(文中没写,我猜大概十二三岁吧)摘花、送花,这不仅是一幅画吗?这幅画让一颗年轻的心为之所动,久久不忘。

《昆明的雨》起头所写正是一幅画。画的是倒挂开花的仙人掌和几个青头菌、牛肝菌。这画是巫宁坤请他画的。画上题了几行字:“昆明人家常于门头挂仙人掌一片以辟邪,仙人掌悬空倒挂尚能存活开花。于此可见仙人掌生命之顽强,亦可见昆明雨季空气之湿润。雨季则有青头菌、牛肝菌,味极鲜腴。”

汪、巫二人是西南联大的同窗,昆明是他们共同的第2故乡。在汪曾祺去世十周年之际,巫宁坤写过一篇纪念文章《花开正满枝》,文中回忆了题赠此画的经过。1957年后,两人都被打成右派,天各一方,直至上世纪80年代才得重逢。蹉跎的岁月、坎坷的经历,感慨几多?但依然聚少离多。巫宁坤遂请汪曾祺给他画一幅画,要有昆明的特点,一来睹画思人以慰离情,二来也可满足一下怀旧情绪。

“八四年二月,我写信给他,请他给我画一张画,要有我们的第2故乡昆明的特色,往我家徒四壁的墙上一挂,便见画如见人了。三月二日,他回信说:

画尚未画,因为想不起能表明有昆明特点的花果可画。昆明很多报春花,但这花细碎,难为布局。波斯菊也不好画,美人蕉则不成样子也。圆通公园樱花甚好,但画出则成为日本的回忆了。且容思之。

时隔数十年,他对昆明的百花记忆犹新,了如指掌,如数家珍。FONT face=宋体>昆明雨季倒挂的仙人掌能开出花来,这一意象让汪曾祺难忘,所以当老友提出要有昆明特点时,他便构思创作了此画。

由此画便引出昆明的雨来——昆明的雨是啥样子?

“昆明的雨季是明亮的、丰满的、使人动情的。城春草木深,孟夏草木长。昆明的雨季是浓绿的。草木的枝叶里,水分都到了饱和状态,显示出过分的、近于夸张的旺盛。”

除了雨中的缅桂花,文中还写了雨季的菌子、雨季的果子、雨季的经历。

各种菌子,不同形状,不同味道。牛肝菌、青头菌、鸡枞、干巴菌、鸡油菌……

雨季的果子是杨梅。昆明的杨梅,果大、味甜、颜色黑红,叫“火炭梅”,为别处所不及。若只写这些,杨梅只算是有特色的地方风物而已,但那便不是汪曾祺了。他起笔所写是卖杨梅的苗族女孩子,“戴一顶小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的一角,不时吆喝一声:‘卖杨梅——’,声音娇娇的。她们的声音使得昆明雨季的空气更加柔和了”。这才是神来之笔!文章情味由此陡增。

雨季的经历是和好友朱德熙去莲花池玩,中途遇雨,被阻挡在小酒店里。于是两人喝酒,看屋檐下的鸡,看院子里那一架大木香花。“密匝匝的细碎的绿叶,数不清的半开的白花和饱涨的花骨朵,都被雨水淋得湿透了,我们走不了,像这样一直坐到午后。”四十年过去了,犹不忘当年情味,写了一首诗:

莲花池外少行人,

野店苔痕一寸深。

浊酒一杯天过午,

木香花湿雨沉沉。

结尾一句是“我想念昆明的雨”。这样的一首诗,这样的结尾,余味绕梁三日不绝。

写雨哉?写草木哉?写人哉?文中散发一股甜甜淡淡的美丽的哀愁,让人的心柔软温润。套用诗的语言,“打湿了我的眼睛,我的心”。

雨中的草木,雨中的人,逝水般的再也回不去的岁月。一篇写雨的文章,这样摇摇曳曳,情味无限。

故人黄裳对《昆明的雨》评价甚高:“曾祺写《昆明的雨》,情韵都绝;有诗一绝,能得南疆风韵,不易忘也。”

《昆明的雨》写于1984年,而他在昆明的时间是1939至1946年。这么多年来,卖杨梅的苗族女孩子的娇柔一直印在心里。不只写在文中,还画在画里。曾见过一幅杨梅图,上题:“昆明杨梅色如赤炭,名火炭梅,味极甜浓。雨季常有苗族小女孩叫卖,声音娇柔。”小女孩娇柔的叫卖声,隔着半个世纪的时空,悠悠传来,把人的心都软化了。-hansi-font-family: Calibri">

那些美的印象是那么深刻,对此他不惜笔墨,多次表现。作于1997年3月的散文《猫》中有一只他念念不忘的昆明小猫。小猫是一位年轻母亲养的。“这位母亲已经过了三十岁了,人很漂亮,身材高高的,腿很长。她看人眼睛眯眯的,有一种恍恍惚惚的成熟的美。她斜靠在长沙发的靠枕上,神态有点慵懒。在她脚边不远的地方,有一个绣墩,绣墩上一个墨绿色软缎圆垫上卧着一只小白猫。这猫真小,连头带尾只有五六寸,雪白的,白得像一团新雪。这猫也是懒懒的,不时睁开蓝眼睛顾盼一下,又闭上了。屋里有一盆很大的素心兰,开得正好。好看的女人、小白猫、兰花的香味,这一切是一个梦境。”这只小猫和美丽的女主人之初是出现在他1947年创作的小说《绿猫》中:“我的眼睛被一个东西吸引住了:墨绿缎墩上栖着一只小猫。小极了小极了,头尾团在一起不到一本袖珍书那么大。白地子,背上米红色逐渐向四边晕晕地淡去,一个小黑鼻子,全身仅那么一点黑。我想这么个小玩意儿不知给了女主人多少欢喜。……我看见了那个墩子,想这团墨绿衬得实在好极了。我断信这个颜色是为了猫而选的。”而在1996年,他也画过这只卧在绿色软缎上的小猫,题曰:

昆明猫不吃鱼,只吃猪肝。曾在一家见一小白猫,蜷卧墨绿软缎垫上,娇小可爱。女主人体颀长,斜卧睡榻上,甚美。今犹不忘,距今四十三年矣。

四十三年一梦中,

美人黄土已成空。

龙钟一叟真痴绝,

犹吊遗踪问晚风。

这里“四十三年”应为“五十三年”。这样的画,再配上这样一首小诗,怎不叫人情摇意荡……

(作者系山东财经大学副编审)

|